Ranne -warp flower-

薄暗い鍾乳洞の道を抜けると、その先には大きな空間が広がっている。

それまでの鍾乳洞の道と違い、その空間は整備され一つの部屋のような作りになっている――硝子製の器具や医療用の器材が机の上にならび、薬品の臭いが部屋を満たしている他には、大量の実験資料と思われる紙の山が積み上げられている。

そこで働いているだろう――研究者達が慌ただしく部屋の中を行きかっている――そんな彼らの動きを見ていると、部屋の奥の物に集中しているのがわかる。

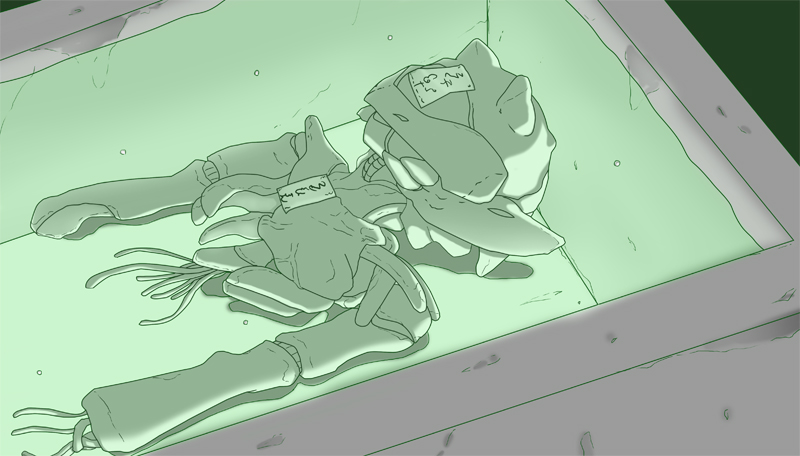

それは蓋の開いた棺桶のような縦長の入れ物で、その中は水とは違う、薬品の液体が中を満たしている。

そしてその液体に浸されている異形の怪物こそが、この研究室で日夜研究されているその物である。いくつか既存の生物の特徴が見受けられるが、この世界で他に類のない人工的に作り出された生物――。

「生命反応、安定しません。危険水域に達しますッ!」

1人の研究者が声を荒げてそう叫ぶ。

「急いで安定剤を投与しろ!」

それに対して、研究室を統括する男が指示をだす。

「ダメです暴走が止まりません! 退避ッ!!」

――ドンッ!

棺桶のような器の中の怪物は、心臓の辺りを内部から破裂する形で爆発して、怪物を浸していた液体と共に、辺りに身体を形成していた肉片が飛び散った。

「今回の試験体も失敗か……」

研究室を統括する男が、破裂に巻き込まれないように隠れていたデスクの裏から顔を出してそう言った。

ここは空想皇国にいくつか存在する秘密研究室の一つである。日夜、戦争に投入するための術式による生物兵器開発を行っている研究部署である。

「お見苦しい所をお見せして申し訳ない……」

この研究室の所長であるトウゴウは、後ろで実験の様子を見学していた女性に振り返ってそう謝罪する。

「いえ、私の研究も成果を上げられずにいますので、お互い様ですよ……」

トウゴウに声を掛けられた女性、アオイ=イトスギもまた空想皇国の研究者の一人だった。

今、世界は戦乱の時代であり、国家間の争いは激化する一方だった。

そんな戦争の続く情勢の中で、空想皇国は術式を使った兵器を生かす事で生き残ってきた。国はいくつもの研究施設を用意し、次々と新しい兵器を生み出すべく研究者達に指示を出した。元々、術式技術が発展している傾向のある空想皇国であったが、次第に兵器開発の研究は行き詰まり始めた。

トウゴウもアオイも、そんな兵器開発に行き詰まりを覚える研究者達の一人であり、新しい糸口を見出すべく、こうしてトウゴウの研究室に協力する形でアオイは訪問していた。

「今回の実験体は失敗してしまいましたが、アオイ博士の生体改造研究の知識と私の生物合成研究が合わされば、新しい活路を見つけ出せる。そして戦乱の続く世の中で、我が国を救う一筋の希望となる成果を得る事ができるはずです」

トウゴウとアオイの研究は生物に対して改造を行うという点で、いくつか技術的に共通部分がある。

「とりあえず、片づけがありますので、1時間後に共同研究のための会議を行いましょう。それまでは、こちらで部屋を用意しましたので、お連れの――ヒガレ様でしたか? その方と共に休憩なさってください」

「わかりました」

アオイがそう返すのを聞き届けると、トウゴウが部下に指示を出し、アオイとヒガレは部屋に案内された。二人が案内された部屋は、ベットが二つと机と椅子が一組あるだけの簡易な部屋だった。

別に遊びに来たわけではないのだから問題ないのだが――アオイは少し物寂しく感じてしまった。

「――何もない」

アオイがそう呟くと、アオイと共に案内されたヒガレがそれに答える。

「味気ない、花の一輪でも欲しいものだ」

付き添いでやって来たヒガレと呼ばれる女性は、研究者ではなく彼女を護衛するための傭兵である。

兵器開発の主任研究者ともなれば、他の国からの暗殺者に狙われるという事も珍しくないため、研究者に護衛役を設ける事はよくあることだ。ただ、普通と違う事といえば、アオイとヒガレは親友同士であるという事だろうか。アオイにとってヒガレは、命を守ってくれる兵士というだけでなく、自分の研究のよき理解者だ。

アオイの研究内容は、術式による生体組織の強化だが、この分野は非常に難しい分野だ。一時的に肉体の一部を強化する事は現在でも可能だが、それを維持する事が難しいのだ。

また、強化の調整も難しく、調整に失敗すれば、暴走してそのまま強化した部位が再生不能のダメージを負う事も少なくない。現段階では一種の爆弾として、戦場の主要点で強化を発動して敵を道連れにする使い捨ての兵器止まりの技術なのである。

現在の国が望むのは戦力の強化であり、兵士や兵器を使い捨てる余裕がないのが現状だ。研究者のアオイ本人も人や生き物の命を使い捨ての兵器として扱いたくないと考えている。

そもそも彼女がこの分野の研究を始めたのは、少しでも戦場で戦う兵士達の生存率を高めたいという願いからだった。

「私――間違ってないよね?」

アオイは未だ人知の及ばぬ新たな領域に踏み込もうとしている……。だからこそ――、この分野が人が踏み入ってしまっていいのか不安になるのだ。

「ああ、私はアオイが間違っていないと信じている、だから今まで一緒にやってきた、大丈夫だ」

「うん、私――頑張るね」

この時はまだ……アオイは、自身の生み出す研究がどんな異形の花として成長するか、見当すら付けられていなかった……。